映画を観た後、あるジャズ居酒屋に行った。

その日は店員が演奏をする日だった。店長はすごく楽しそうに音を奏でていたし、女性はすごく楽しそうに歌っていた。そして私たちも、とても楽しかった。

そこで考えた。

ここでもし、この“音”がなくて演奏している光景だけだったらどうなのか。ここは“ただの居酒屋”になってしまうのか。逆に、流れてくる“音だけ”だったらどうなのか。彼が奏でる姿、彼女が歌う姿がなかったとしたら、ここまで楽しむことができたのだろうか。

ともすれば、歌とは何なのだろうか。

そのヒントが、その日観た映画「うたのはじまり」にあった。

「うたのはじまり」は、“ろう”の写真家・齋藤陽道さんが「うた」と向き合い続ける姿を追ったドキュメンタリー映画だ。ドキュメンタリーなので“本物”を映すのだろうとは思っていたが、実際に観てみるとそこには想像を超えるほどのリアルな光景が広がっていた。

例えば、齋藤さんが出演したイベントのシーン。

引用:映画.com

妻の出産シーン。

引用:映画.com

そして、息子とのふれあい。

引用:映画.com

息子と一緒に「うた」を感じるシーン。

引用:映画.com

そのすべてが、リアルだった。一人の人間が苦悩し歓喜する様子は私と同じで、そこに聴覚は関係なかった。もしかして、聴覚とは私たちが意識しているだけで、本質ではないのかもしれない。だとしたら、「うた」とは何なのか。

「うたは生命の発露である」

齋藤さんが導き出した「うた」の答えだ。

彼は幼い頃の音楽教育により「うた」が大嫌いだった。20歳で補聴器を捨て、カメラを持ち、「聞く」ことよりも「見る」ことを選んだ。彼にとっての写真は、自分の疑問と向き合うための表現手段だ。やがて、同じ“ろう”のカメラマン・盛山麻奈美さんと結婚し、息子・樹くんを授かった。“聴者”だった。

齋藤さんは樹くんが産まれた時、心から我が子の産声を聞きたいと思った。

「どんなふうに泣いているの?」

そしてある日の育児中、彼の口からふと一曲の子守歌がこぼれた。そのことにより、それまでネガティブなものでしかなかった音楽に対して初めて好奇心を抱いた。

「うたとは何なのか」

もう一度向き合ってみようと決意した。

すぐに数人に連絡をとった。「うたとは何なのか」を探すためだ。

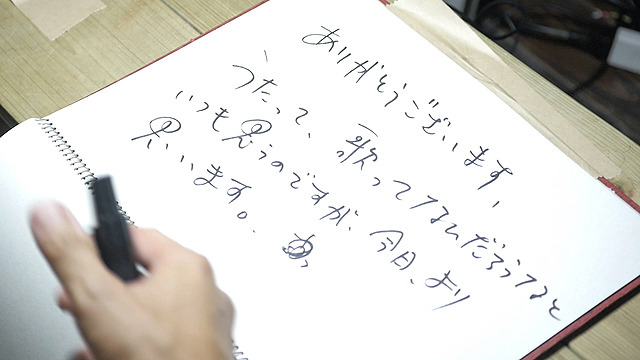

友人を訪問した。彼はALS(筋萎縮性側索硬化症)だ。

彼にとって、うたとはコミュニケーションだった。自分からも与えることができ、相手からも受け取ることができる。そんなかけがえのないツールだった。

引用:映画.com

もう一人はシンガーソングライターの七尾旅人さんだ。

彼は音楽についてのインタビューで次のように語っている。

音楽って、いちばん取るに足らないものだと思われがちだし、よく侮辱も受けますけど、ぼくにとっては、いちばん大事なんですよ。古代、言葉や文字が生まれる前から歌やリズムがあって、それはコミュニケーションツールだったり、原初のメディアだったり、いろんな役割を果たしてきました。

https://wired.jp/special/2016/tavito_nanao/

そして、様々な人との関りの中で齋藤さんが導き出した答えが、「うたとは生命の発露である」だった。そこに音や言葉は必ずしも必要なかった。

表現の可能性

本作の監督・河合宏樹さんは、七尾さんの音楽ドキュメンタリー「兵士A」(2016)、小説家・古川日出男さんの朗読劇を追った「ほんとうのうた~朗読劇『銀河鉄道夜』を追って~」(2014)など、これまで表現の可能性をめぐるドキュメンタリーを手掛けてきた。

今回の映画制作の裏には興味深いエピソードが二つある。

⑴ “ぶつけ合う”コミュニケーション

一つ目は、飴屋法水さん演出の聖歌隊・CANTUSの教会ライブ『光のからだ』vol.3「雪が降る。声が降る。」の中で、彼が齋藤さんに向かって「聴こえないってどういうこと? 耳付いてるじゃん」というセリフを発するシーンについてだ。

私にとって、それはかなり衝撃的だった。なぜなら、“言ってはいけないこと”だと思ったからだ。そして、映画化する上でカットすることもできたはずだからだ。

引用:映画.com

しかしそれを採用したことには、理由があった。

河合監督は次のように語る。

齋藤さんのような当事者と真剣に向き合おうとしたら、まずは純粋に自分の疑問をぶつけ合う。そして、自分と相手が異なることを認め合う。決して生ぬるい優しさや気の遣い合いの無い、尊敬がそこには生まれると思います。

そうした、一対一で人間同士が話す、という根底の部分から関わりあわないと、本当のコミュニケーションは生まれないと感じましたし、教わりました。そういうことが現代では忘れがちになっているのではないかと。

https://www.excite.co.jp/news/article/Harbor_business_213492/?p=3

私は、他人の目を気にしすぎているのかもしれない。

最近、自分が誰かに心からぶつかったのはいつだろうと考えたが、かなり前だった。そしてそれをしたのは、恋愛の中でだけだった。他人と心から向き合うことにはかなりエネルギーが必要だし、いくらでも避けて通ることができる。特にオトナになってからは、そんな術を沢山身に着けてきたと思う。オトナなフリをする方が簡単だ。

私は、貴重な機会を沢いくつも逃して生きているのかもしれない。

⑵ 絵字幕という新たな可能性

二つ目は、今回の新たな試みである「絵字幕」についてのエピソードだ。本映画は「絵字幕」を用いたものも上映されている。

齋藤さんは音楽を楽しんだ経験がない。しかし16歳のときに手話と出会い、おのおのの手話に違いがあることを実感し、声にも様々な色があることを知った。そのため、自身が「うた」を主題とする作品に出るにあたり、字幕の問題には頭を悩ませていたという。

齋藤さんは自身のnoteで次のように語る。

感情によって変化する色を帯びた声が、伸びて、縮んで、ふくらんで、揺らいで流れて、途切れて、止まって、次々と声が生まれていく。

「うた」も、また、そうした生きているもののはずなのだ。セリフなら字幕で十分だろう。だけど、厚みある生々しい「うた」を、ただの情報にすぎないペラペラな字幕で済ませてしまうのは筋が違うのではないか、と感じていたためだ。

https://note.com/saitoharumichi/n/n6166835066ee

そんな時、Twitterでたまたま小指さんの「スコア・ドローイング」に出会った。「スコア・ドローイング」とは小指さんが命名した手法で、色彩や形を五線譜の上にドローイングしながら記録するものだ。

引用:映画「うたのはじまり」の試み。ろう者に音を届ける「絵字幕」

初めて読んだ時の感動は、忘れがたいという。

タイトルも歌い手も知らない歌なのだけれど、五線紙に描かれた自由闊達な形、色、うねり、のびやかさを眺めながら、とめどなく想像は膨らんでいって、国境を越えて、人種も越えて、遠く、遠くへと旅したような気持ちになっていた。

「今、ぼくは音楽を目で聴いているのかもしれない」と、素直に思えた。生まれて初めての思いだった。

https://note.com/saitoharumichi/n/n6166835066ee

そして「うたのはじまり」の絵字幕が生まれた。

引用:映画「うたのはじまり」の試み。ろう者に音を届ける「絵字幕」

抽象的なのだが、幾何学的というよりは未知の生き物のような不思議な生々しさがある。そこには歌に混じっている環境音も描き込まれている。直感だけではなく、細かな観察をもとに描かれているのだ。

絵字幕と歌詞

当初、作品の中で聖歌隊が歌う讃美歌や齋藤さんの子守唄は絵字幕にしていたが、七尾さんの歌のみ絵字幕にしていなかったという。

それは、七尾さんがシンガーソングライターであり、歌詞が重量な表現の一つだと考えたからだ。河合監督と小指さんは、彼の歌は「歌詞を通じて歌の世界が伝わるのでは……」と思っていた。しかし試写会でのろう者たちの絵字幕に対する好意的な反応に触れて、最終的に絵字幕が添えられることとなった。

絵字幕と歌詞を共存させることについて、聴者側は「字幕要素が多過ぎて字幕を確認するのが大変になるのでは」と懸念していた。しかし盛山さんは「文字情報が多くても、そこから必要なものを選ぶから大丈夫」と述べた。そして試写後に「無駄に思えるような情報が嬉しい」と述べたという。

(参考:https://www.cinra.net/column/202002-utanohajimari_kngsh )

私はこのエピソードに、はっとした。なぜなら、私もそのような“気遣い”をしてしまうかもしれないと思ったからだ。考えみれば、私たち聴者も日々様々な音に囲まれ、目の前に膨大な情報が溢れかえっている中で、自分に必要なものだけを選別している。改めて、想像力の重要性を認識した。

しかし、想像だけではどうしても計り知れないこともある。そんな時は、素直に聞けばいい。想像力もさることながら、大切なのはコミュニケーションだということを忘れてはいけない。

「うたのはじまり」の、はじまり

本作品は、もともと映画化するつもりで撮られたものではなかった。当時、河合監督は飴屋法水さんが関わる公演を追っかけのように映像撮影しており、その時に出演していた齋藤さんと出会い、数年後、連絡を取り合うようになった。そして齋藤さんが妻と手話で会話をしている姿をまるでダンスのように美しく感じて魅了され、撮影を申し出た。

しかし、映画化するかは正直悩んでいたという。

河合監督が映画化を決定したのは、シンガーソングライターの七尾さんが斎藤さんの家を訪れた日だ。

その日、斎藤さんと樹くんは七尾さんのギターの「音」を楽しんでいた。そして遊び疲れた樹くんは、目をこすり眠たそうにした。その時、自然と齋藤さんが子守唄を歌い始めた。

その「うた」には元々歌詞があったわけではないし、リズムがあったわけでもない。ただ樹くんが安心して眠れるように、自然とうまれた「うた」だった。

それを初めて聴いた七尾さんは「素敵なうただ」と思わず呟いた。

引用:映画.com

きっと、人類が誕生したころから、「うた」は存在していたのだろう。それはコミュニケーションでもあり、原初のメディアでもあり、生命の発露でもある。共通して言えるのは、そこに言葉や音がなくてもよいということだ。それは“想い”から生まれる表現の一つ。だからこそ、「うた」は人の心に伝わり、時には安心させ、時には涙させるのだろう。

ジャズ居酒屋にいた、歌手でもない名前も知らない女性は、確かに彼女の「うた」を歌っていた。

—

このコラムについてみんなで語り合えるオンラインコミュニティ「街クリ映画部」会員募集中です。また、コラムの新着情報をオリジナルの編集後記とともにLINE@で無料配信中です。こちらから「友だち追加」をお願い致します。

[イラスト]清澤春香